- くらしの研究 TOP

- くらしの現場レポート

- 本当に必要な備蓄とは?災害や感染症流行への備え 【防災専門家監修】

2020.08.25/2021.04.20更新

防災専門家監修

本当に必要な備蓄とは?災害や感染症流行への備え

令和に入ってからも、台風・豪雨・地震や、新型コロナウイルスの流行で、長期の避難や自宅にこもる思いもよらない非常事態に見舞われています。何が必要?量は?保管場所は?・・・家庭内備蓄の最新調査結果から見えてきた、「あなたにとって本当に必要な備蓄とは何か?」--備え・防災アドバイザー高荷智也さん監修の無理なくできる実践的なアドバイスを交えたお役立ち情報を紹介します。

コロナ禍を経て、家庭の備蓄量は増加傾向

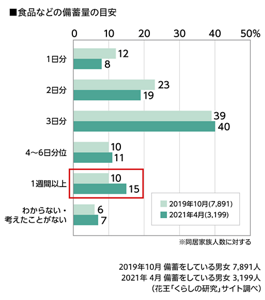

各家庭での備蓄量の目安はどのくらいでしょうか?

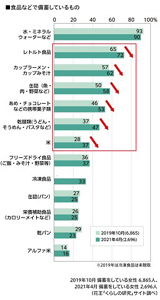

一番多い回答は「3日分」の備蓄でしたが、新型コロナウイルスの流行以降「1週間以上」を備蓄する割合が増えてきました。

※画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

従来、災害発生から72時間(3日間)は、行政(消防・自衛隊)の活動は人命救助が最優先で、生き延びた人への支援は72時間後からとなるため、「3日分」が常識とされていました。

しかし、2013年に南海トラフ巨大地震の対策を検討する国の有識者会議で「大規模災害の場合は3日分ではなくて1週間分の備蓄がのぞましい」との報告が出されたこと、そして、昨年から続く河川の氾濫などの広域水害、新型コロナウイルス流行の経験を経て、家庭の備蓄も「3日分から1週間以上へ」と最新の実情にあうようにバージョンアップする必要が出てきています。

「ローリングストック」活用術

1週間以上の備蓄と言うとハードルが高そうですが、まずは、家の中に普段からある食品や日用品をチェックしてみましょう。

冷蔵庫に野菜やチーズ、冷凍庫にはご飯や食パン、冷凍食品等が入っていませんか?戸棚にパスタやそうめん、インスタントラーメン、即席スープなどの買い置き、日用品の石けんやハンドソープ、トイレットペーパー、ティッシュペーパーなどの予備はどうでしょう。

実は、冷蔵庫が空でない限り、買い置きの乾麺やインスタントラーメン、予備の日用品を切らしていなければ、これだけで数日間は過ごせる備蓄となります。

そして、この今ある普段の買い置きに、少し余分に買い足し、食べたり使った分だけ補充することを繰り返す「ローリングストック」の方法なら、無理のない備蓄が続けられます。

●参考資料:家庭備蓄ポータル(農林水産省)(外部サイトへリンク)

みんなは、何を備蓄しているの?

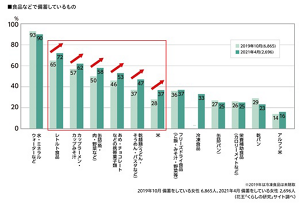

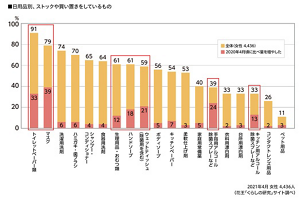

食品で、備蓄している筆頭は「水・ミネラルウォーター」です。

次いで「レトルト食品」「カップラーメン・みそ汁」「缶詰」と続きます。二度にわたる緊急事態宣言による外出自粛も影響してか、「レトルト」 「カップラーメン・みそ汁」 「缶詰」 「乾麺類」「米」など普段から主食にしやすい食品や、「携帯菓子類」が新型コロナ流行前よりも増加しています。

※画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

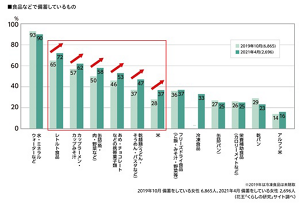

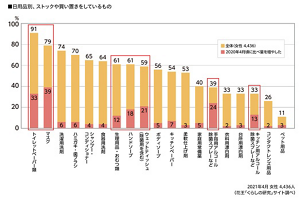

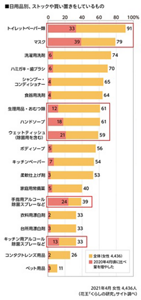

以下は、現在、ストック(備蓄)や買い置きしている日用品のグラフです。

オレンジの部分が昨年よりも、ストックしている量を増やした人の割合です。

「トイレットペーパー類」「マスク」「ハンドソープ」「ウエットティッシュ」「アルコールスプレー」「生理用品・おむつ類」が上位に挙がり、新型コロナウイルス流行が始まった20年春頃に店頭で一時的に入手困難になった日用品と多くが重なります。

※画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

食品備蓄は 利用するシーンに合わせて

< 備え・防災アドバイザー 高荷智也さん>

食品の備蓄内容は、利用するシーンに合わせて準備をする必要があります。

①1日分程度

そのまま食べられる栄養補助食品やゼリー飲料などを中心とした非常食で、非常持出袋などに入れて持ち出すことを前提とした分量になります。自宅が津波・浸水・土砂災害などの影響範囲にあり、避難が不可欠である場合は少し多めにしてもよいでしょう。

②数日分程度

電気・ガス・水道などのライフラインが停止している状態で食べられる、缶詰やレトルト食品などを中心とした非常食です。在宅避難時に自宅で消費したり、避難時に余裕があれば避難所へ持ち出して消費します。いわゆる「非常食」といえばこのラインナップが近いイメージです。

③1週間分以上

大地震や水害時の在宅避難、あるいは感染症パンデミックなどで長期間外出ができなくなる状態を想定した備蓄となります。カセットコンロなどを合わせて準備しておき、最低限加熱できるようにしておくとよいでしょう。分量がそれなりに多くなりますので、今ある普段の買い置きに、少し余分に買い足し、食べた分補充することを繰り返す「ローリングストック」を活用するなどし、無理のない備蓄が続けられるように工夫しましょう。

備蓄品目を我が家流にカスタマイズ

備蓄するものは、同居する家族に乳幼児、介護が必要な高齢者、アレルギーや持病のある人がいる場合は、粉ミルクや柔らかく吸収の良い食べ物やアレルギーフリーの食品、おむつなどの衛生用品の備蓄が必須となります。

お子さんがいるなら、避難中のストレス解消にお菓子などもあるといいでしょう。

また、内閣府の首都直下地震等による東京の被害想定では、各ライフラインの復旧目標日数は、電気で6日、上水道で30日、ガスで55日となっています。(出典「首都直下地震に係る被害想定手法について」内閣府 平成 17年2月)

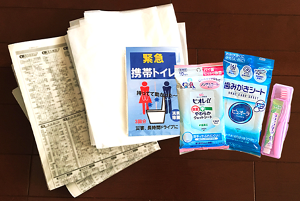

水は飲料水が優先で、体や口の中を清潔に保つための水や、トイレ用の水は不足します。

水がなくても使えるウエットティッシュやハミガキシート、簡易トイレや携帯トイレなど、衛生に関する備蓄も大切な要素です。

特に高齢者が長期間歯を磨けない状態になると、歯周病菌を原因とした誤嚥性肺炎による「災害関連死」につながる恐れがあるため、命を守る準備の一環として、オーラルケア用品を準備しておくとよいでしょう。

長期に渡って自宅避難が見込まれるときは、煮炊きできるカセットコンロの有無および燃料のガス、電気ポットなどの備蓄もお忘れなく。

カセットガスの使用期限は7年程度です。

これもローリングストックで備蓄するのがよいでしょう。毎年1~2本消費してその都度補充すれば、手元に7~14本分のカセットガスを準備することができます。

こんな時どうする?

Q.置き場所に困っています

A.普段の買い置きに、少し余分に買い足し、食べたり使った分だけ補充することを繰り返す「ローリングストック」法をうまく活用して、買いすぎないよう調整したり、家族のそれぞれに部屋に分散して備蓄するなど工夫するアイデアもあります。

Q.日用品の使用期限がわからない

A.特に表記がないものは、花王では室温15~25℃の通常の保管であれば、未開封で製造後3年は品質を保つよう設計しています。ただし、直射日光があたったり湿度が高かったり、夏、高温になる室内や車中などでの保管は要注意!

多く買いすぎて何年も使わず場所だけ取るような買い方はせずに、ローリングストックしながら、うまく消費しましょう。

Q.非常食を食べてくれない

A.非常時は、アルファ米、乾パン、保存用の缶詰など食べ慣れない物を食べることになります。あまりにも味覚に合わないと食べられないこともあり、購入時に味見をしてから気に入ったものを備蓄したり、消費期限が近づいたら、入れ替えもかねて非常食パーティーなどをし、味見やどうやったらおいしく食べられるかなど実践してみるのも一つのアイデアです。

我が家の備蓄チェック 7カ条

普段から、食品なら我が家の1週間分、日用品なら1カ月分がどれくらいか適正備蓄量を把握しておくといいでしょう。平常時に備蓄品を準備するように心がけておくと、巷の情報に踊らされて慌てずに済みます。

1.我が家の適正備蓄量を知る

2.食品の備蓄は長期自宅避難を想定して「1週間以上」

3.「ローリングストック」を活用しよう

4.家族構成を考慮してカスタマイズ

5.日用品は我が家の1月分を目安に

6.非常食は味見しておこう

7.備えよ、常に

【監修者からのアドバイス】

かならず不意打ちで発生する大地震は、発生後に備蓄品を調達することができません。また台風や感染症パンデミックなど発生を察知できる災害でも、近年はSNSによる情報拡散のため「物が買えなくなる災害」が生じるようになりました。命と生活と心の安定を守るための防災備蓄を、ぜひお考えください!

備え・防災アドバイザー 高荷智也(たかにともや)さん

ソナエルワークス代表。「自分と家族が死なないための防災対策」をテーマに、ご自身が運営するWebサイト、各種メディアやセミナーを通じて堅い防災を分かりやすく伝える活動に従事。 実践的なアドバイスに定評がある。1982年、静岡県生まれ。

- くらしの研究 TOP

- くらしの現場レポート

- 本当に必要な備蓄とは?災害や感染症流行への備え 【防災専門家監修】