水道が使えないときには?

トイレ

協力:NPO法人 日本トイレ研究所 加藤篤さん

災害で突然トイレが使えなくなったら、在宅避難は一気に困難になります。食料や水と同じくらい大切なのが「トイレの備え」。安心して過ごすために、普段からの準備とポイントを紹介します。

日頃から準備しておくべき アイテム「携帯トイレ」

災害時には水洗トイレが使えなくなる可能性が高いと認識しておくことが重要です。水洗トイレは、給水や排水、電力等が機能して成り立つシステムなので、断水や停電などライフラインの停止の影響を受けやすいのです。水や食料の備蓄があっても、トイレが使えないと、自宅での避難生活が困難になります。

被災時でも安心して排泄できる環境を整えるために、在宅避難の場合は、自宅のトイレ空間を利用しましょう。日常に近い状態で排泄できる「携帯トイレ」を準備することをおすすめします。

「携帯トイレ」とは、便器に設置して使用する袋式のトイレです。袋の中に排泄し、吸収シートや凝固剤で大小便を吸収・凝固させます。

携帯トイレは平時に一度使ってみることが大切です。吸収力や防臭性能を確認し、自分自身が使いやすいと感じるものを選ぶとよいでしょう。

携帯トイレに関する規格適合評価 規格適合製品リスト(PDF)(外部リンク)

携帯トイレは 最低3日分以上を備蓄

家族全員の1日のトイレ回数に日数を掛け算した数が目安です。

一般的には3日分以上、なるべく1週間分を準備しておくのがよいです。トイレ内に置ける場合はトイレに、置けない場合はすぐに取り出せるところに保管しておきましょう。

トイレットペーパーや消毒液、ウェットティッシュなどの衛生用品も併せて用意しておくことを忘れずに。

非常用避難袋にも携帯トイレを入れておくとよいでしょう。

災害発生時の初期対応

大きな地震などの災害時は水洗トイレが使えなくなっていると想定し、真っ先に携帯トイレを取り付けることが重要です。便器内に大小便がある状態で流せなくなった場合、リカバリーが困難になるためです。

使用済みの携帯トイレは、ふたのある容器に保管することが望ましいです。衛生面やニオイを考え、生活空間には置かないようにしましょう。屋外に置く場合も、紫外線による袋の劣化や、温度上昇による汚物の腐敗が進んでしまう可能性があるので、野ざらしは避けてふたのある容器に入れるなど、できるだけ日陰に置いてください。

水洗トイレが使えないときの 対処法

大地震の直後などは、排水等に問題ないことが確認できるまでは、水洗トイレの使用を控えることが重要です。

携帯トイレの使い方とポイントを紹介します。

●災害直後に確認すべきポイント

携帯トイレは、必ず使用前に使用方法と使用上の注意をよくお読みください。

●携帯トイレをセットして使う

①便器にポリ袋をかぶせる

便座を上げて、45L程度のポリ袋を便器にかぶせます。

携帯トイレの袋が便器内の水に着かないための準備(携帯トイレの付属品ではありません)。この袋は取り外さずにずっと付けておきます。

②携帯トイレの袋を取り付ける

便座を下ろして、便座の上から携帯トイレの袋を取り付けます。

便座が尿で汚れるのを防ぐため、袋は便座の上からかぶせるのがベスト。断水時は掃除を減らす工夫が必要です。

③用を足し、処理する

袋の中に用を足したら、付属の吸収シートや凝固剤を使い、大小便を処理します(使用したトイレットペーパーも一緒に入れます)。

※商品によっては、凝固剤等を使用前に袋に入れておくなど、タイミングが異なるものがあるので、必ず使用方法に従ってください。

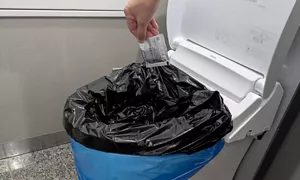

④保管する

携帯トイレの袋を外し、空気を抜いてから口をしっかりと結びます。ごみの収集が再開されるまでの間、においが漏れないように、ふた付きの容器に入れて保管します。

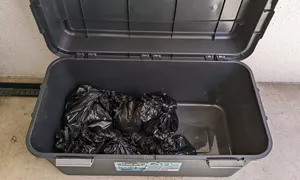

ふた付きごみ箱がない場合は、衣装ケースなどでも代用できます。

ごみの量はどのくらい?

例えば家族4人の場合、1日に出るトイレ袋の量は24袋*になるため、3日間を想定すると72袋。

ある程度大きめのごみ箱が必要になることがわかります。

*1日あたり6回(小5回+大1回)×家族4人=24袋 として計算

⑤手指を消毒する

最後に手指をウェットティッシュで拭き、アルコール消毒液で消毒する。

⑥次回の準備をする

次にすぐトイレが使えるように、携帯トイレの袋を取り付けておく。

携帯トイレは基本的に可燃ごみ扱いになりますが、出す際には市町村に確認してください。

トイレ用の非常用照明も 忘れずに

災害時、停電するとトイレも真っ暗になります。トイレに非常時用の照明を備えておくことは、精神的にも衛生的にも安心・安全につながるのでとても重要です。

●照明選びのポイント

1.空間全体を明るく照らす

2.両手をふさがない

ポイントをふまえたおすすめは、ランタンタイプの置き型照明か、ヘッドライトです。

これらがない場合、懐中電灯タイプでも水の入ったペットボトルやポリ袋をかぶせて置けば、不安定ですが光を乱反射して照らすことができます。

加藤篤(かとうあつし)さん

NPO法人 日本トイレ研究所 代表理事

まちづくりのシンクタンクを経て、現在、特定非営利活動法人日本トイレ研究所代表理事として、災害時のトイレ・衛生調査の実施や講習会を開催し、災害時にも安心して行けるトイレ環境づくりに向けた人材育成に取り組む。

著作に『トイレから始める防災ハンドブック』ほか多数。

日本トイレ研究所(外部リンク)