- ヘルスケアナビTOP

- 季節ごとのケア

- 寒暖差疲労を治す方法!実は炭酸浴も効果的?症状や自律神経との関係も紹介

寒暖差疲労を治す方法!実は炭酸浴も効果的?症状や自律神経との関係も紹介

この記事の監修者

医学博士

久手堅 司さん

2003年に東邦大学医学部卒業、東邦大学付属医療センター大森病院、済生会横浜市東部病院での臨床経験を経て、2013年8月に「せたがや内科・神経内科クリニック」開設。「頭痛外来」「自律神経失調症外来」など複数の特殊外来を立ち上げ、特に「気象病・天気病外来」「寒暖差疲労外来」はテレビ・新聞・雑誌・ウェブなど各種メディアで話題を呼んでいる。気圧予報・体調管理アプリ「頭痛ーる」監修医師。

日本内科学会 総合内科専門医/日本神経学会 神経内科専門医/日本頭痛学会 頭痛専門医/日本脳卒中学会 脳卒中専門医

1.寒暖差疲労とは?

寒暖差疲労とは正式な病名ではなく、気温の変化によって身体に不調が出る状態のこと。

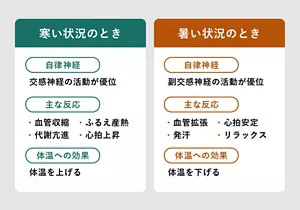

人の身体は、体温を一定に保とうとするはたらきを持っている。その体温調整をしているのが自律神経。

交感神経と副交感神経が、車でいうアクセルとブレーキのように切り替わりながらはたらき、暑いときは汗をかいて体温を下げたり、寒いときは血管を収縮して体温を逃さないようにして、体温を調整している。

しかし、気温の変化による寒暖差が生じたり、室内外の温度差が大きかったりすると、アクセルとブレーキを何度も踏み替えるような状態になり、自律神経に負担がかかる。すると体温の調整がうまくできなくなり、だるさや疲れ・冷え・めまいなどの不調が出てしまう。

とくに注意が必要なのは、季節の変わり目やエアコンを使い始める時期。秋から冬、春先や、夏の冷房シーズンは寒暖差疲労を感じやすいタイミングになる。

【寒暖差疲労になりやすい人】

-

・睡眠不足で疲れやストレスをためがちな人

-

・生活リズムが不規則な人

-

・体力が落ちている人

-

・冷え症の人

-

・デスクワークが多い人

-

・スマホやタブレットを長く使う人

【寒暖差疲労が起こりやすい環境】

-

・季節の変わり目(夏〜秋にかけて起こりやすい)

-

・朝晩の冷え込み

-

・冷暖房の効いた室内と屋外の出入り

-

・長時間の外出や旅行で気温差が大きいとき

寒暖差には、大きく分けて3つの種類があります。 いわゆる「トリプル寒暖差」に注意しましょう。

・同じ日の朝と昼の気温差が7℃以上あるとき

・前日と今日、あるいは週ごとの気温の変化

・室内と外の温度差(冷房の効いた部屋と暑い屋外など)

この3つが重なると自律神経に負担がかかり、寒暖差疲労を起こしやすくなります。

2.寒暖差疲労で起こりやすい症状とチェック方法

-

・寒暖差疲労の主な症状

-

・寒暖差疲労をセルフチェックする方法

寒暖差疲労の主な症状

寒暖差疲労でもっとも多い症状は、全身のだるさや倦怠感。

次に多いのが、手足や内臓の冷え・首や肩こり・めまい・頭痛など。季節によって出やすい症状も変わり、夏場は夏バテに似た食欲不振や胃腸の不調も多くみられる。

むくみもよく見られる症状のひとつで、とくに女性に多い。精神面では、不安や気分の落ち込み、うつっぽさが出たり、眠りが浅くなることもある。

【身体的症状】

-

・全身のだるさ

-

・倦怠感や疲労感

-

・頭痛やめまい

-

・肩こり、首こり

-

・食欲不振、胃もたれ

-

・手足の冷え、むくみ

【精神的症状】

-

・寝つきが悪い、睡眠の質が悪い

-

・不安感やイライラ

-

・落ち込み、うつっぽい

寒暖差疲労をセルフチェックする方法

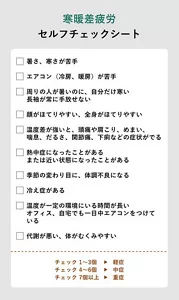

自分が寒暖差疲労かどうかを確かめたいときは「寒暖差疲労チェックシート」が目安になる。

暑さや寒さに弱い、冷暖房が苦手、顔がほてりやすい、ひとりだけ寒く感じるといった項目が並び、10項目のうち3つ以上当てはまれば可能性あり。4〜6個なら中くらい、7個以上なら症状が強いと考えられる。

寒暖差疲労は「一度症状を自覚すると繰り返しやすい」という特徴があります。たとえば、エアコンの冷気で不調を感じた人は、そのあと送風の風や扇風機などでも症状が出やすくなる傾向があります。

3.寒暖差疲労のおもな原因

-

・根本的な原因は自律神経の乱れ

-

・現代特有の生活習慣

根本的な原因は自律神経の乱れ

寒暖差疲労の大きな原因は、体温を調整する力が弱ってしまうこと。

体温をコントロールしているのは自律神経。気温の変化に合わせて交感神経と副交感神経を切り替えながら、発汗や血管の収縮・拡張をおこなって、体温を一定に保っている。寒暖差が大きいと、この切り替えが何度も繰り返され、自律神経に大きな負担がかかってしまう。結果として体温調整がうまくいかず、だるさや頭痛などいろいろな不調につながる。

自律神経のリズムが乱れる原因には、寝不足や不規則な生活、慢性的なストレスなどがある。スマートフォンやパソコンを長時間使うのも要注意。下を向く姿勢が続いたり、常に多くの情報を見ていたりすることでリラックスできず、目の疲れや睡眠の質の低下を招きやすい。また、筋肉が少ない人や運動不足の人は体温を調節する力が弱く、寒暖差の影響を受けやすい。

現代特有の生活習慣

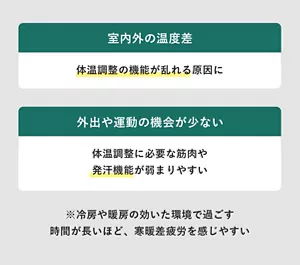

近年の猛暑や急激な気温変化も、自律神経への大きな負担になっている。昔は徐々に四季が移り変わっていたが、現在は夏から冬へ一気に移行するような極端な変化が多い。

エアコンの長時間使用による室内外の温度差も、体温調整の機能を乱す。冷房や暖房の効いた環境で過ごす時間が長い人ほど、寒暖差疲労を感じやすい。

さらにリモートワークの普及で外出や運動の機会が減ると、体温調整に必要な筋肉や発汗機能が弱まりやすい。

本来は、朝に太陽の光を浴びて活動し、夜にしっかり休むことで自律神経のリズムが保たれる。しかし、このように生活リズムの乱れや環境の変化が重なると、寒暖差というひとつの刺激だけでも体調を崩しやすくなってしまう。

4.寒暖差疲労は治せる?寒暖差疲労の予防・改善方法

寒暖差疲労を防ぐには、体温を調整している自律神経を整えることが大切。朝は太陽の光を浴び、日中は身体を動かし、夜はしっかり眠るといった基本的な生活リズムを意識しよう。

リモートワークやオフィスワークで身体を動かす時間が少ない人は、無理なくできる運動を日常に取り入れたい。軽いストレッチや筋トレだけでも血流がよくなり、ウォーキングやジョギングなど軽く汗をかく運動は、気温差に強い身体づくりにつながる。ヨガやピラティスの「キャット(猫のポーズ)」のように背骨を伸ばす動きも、自律神経を整えるサポートになる。

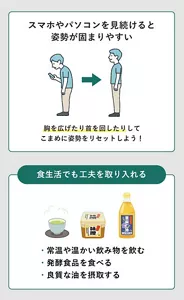

また、長時間スマホやパソコンを見続けて姿勢が固まらないよう注意も必要。胸を広げたり首を回したりして、こまめに姿勢をリセットしよう。

食生活でも工夫を取り入れることが大切。飲み物は常温や温かいものを選び、冷たい飲み物は控えること。ヨーグルトや味噌といった発酵食品を食べると腸内環境が整い、自律神経の安定にも役立つ。亜麻仁油など良質な油を取り入れるのもよい。

子どもや学生で寒暖差疲労を感じる人は非常に少ないです。これは発汗や体温調整機能が高く、生活リズムも安定しているためだと考えられます。寒暖差疲労を予防・改善するためには「学生のような生活リズム」を取り戻すことを意識してみるのも効果的です。

5.寒暖差疲労を治す鍵は「炭酸浴」?

寒暖差によって自律神経に負担がかかると、交感神経の活動が優位になり、血流が乱れやすくなる。副交感神経の活動を優位にして寒暖差疲労を予防するために、取り入れやすい習慣が入浴。

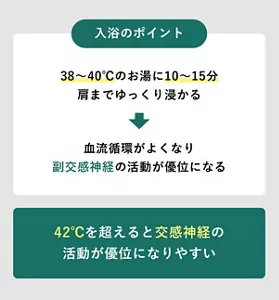

基本は38〜40℃のぬるめのお湯に10〜15分、肩までゆっくり浸かること。42℃を超えると身体が「熱い」と反応して交感神経の活動が優位になりやすいので、高くても41℃までが目安。

入浴で身体を温めることで血流循環がよくなり、副交感神経の活動が優位になる。

また、炭酸入浴剤を入れた「炭酸浴」は特に効果的。炭酸ガスが皮膚から吸収されることで血管が拡張し、血流がさらに改善する。血液が老廃物や疲労物質を身体の外に出す代わりに、酸素や栄養素を身体のすみずみまで届けることで、身体の疲れも取れてくる。

6.寒暖差疲労に関するQ&A

寒暖差疲労と寒暖差アレルギーの違いは?

A.どちらも気温差で不調が出るが、原因と症状はちがう。

寒暖差アレルギーは、医学的には「血管運動性鼻炎」と呼ばれます。温度差のある環境へ移動したときに鼻づまりや鼻水などの鼻炎症状が出るのが特徴です。鼻炎症状にくわえて、目や皮膚のかゆみが生じる人もいます。

一方で、寒暖差疲労は体温調整がうまくいかずに起きる不調。温度差についていけなくなり、だるさや倦怠感、頭痛、めまい、肩こり、冷え、不安感など、全身にいろいろな症状が出るのが特徴です。

対策の方法も異なり、寒暖差アレルギーはマスクや点鼻薬の使用が中心ですが、寒暖差疲労は生活習慣を整えて自律神経をケアすることが大切になります。

どのような症状があれば医療機関を受診すべき?

A.原因が分からない不調が続くとき、日常生活に支障が出ている場合は医療機関の受診が望ましい。

寒暖差疲労はセルフケアで軽快することも多いですが、強いだるさや倦怠感、めまいなどの不調で、日常生活に支障がある場合は受診を考えましょう。また、原因がはっきりしない不調が長く続く場合は、気象病や自律神経の不調と重なっていることもあるため、専門医に相談してみましょう。軽い症状なら、週末にしっかり休むだけで回復することもあります。

体温調節がうまくできない人はどうすればいい?

A.まずは生活リズムを整えることが基本。その上で日常生活の工夫を取り入れよう。

体温調節が苦手な人は、まず規則正しい生活習慣が大切です。朝に光を浴びて身体を目覚めさせ、日中に適度に動き、夜は質のよい睡眠を心がけましょう。発酵食品や良質な油を取り入れることもおすすめです。

- ヘルスケアナビTOP

- 季節ごとのケア

- 寒暖差疲労を治す方法!実は炭酸浴も効果的?症状や自律神経との関係も紹介