- ヘルスケアナビTOP

- 症状ケア

- 眠くなる方法ってある?夜に眠れないときの対処法や炭酸浴がもたらす睡眠への意外な効果

眠くなる方法ってある?夜に眠れないときの対処法や炭酸浴がもたらす睡眠への意外な効果

この記事の監修者

作業療法士

菅原 洋平さん

ユークロニア株式会社代表。国立病院機構にて高次脳機能障害や神経難病のリハビリテーションに従事。

2012年ユークロニア株式会社を設立。現在は、ベスリクリニック(東京都千代田区)で薬に頼らない睡眠外来を担当する傍ら、 大企業の健康経営や働き方改革を推進し、その活動は、テレビや雑誌などでも注目を集める。

主な著書に、14万部を超えるベストセラー「あなたの人生を変える睡眠の法則」、 12万部突破の「すぐやる!行動力を高める科学的な方法」など多数。

1.眠りを誘う即効性のある方法はある?

眠気を誘う方法として有名なのがツボ押し。メカニズムとして、血流が悪い箇所のツボを刺激することで、気の滞りが改善されて老廃物が流れやすくなり、全身に血液がめぐることで、結果的に眠りやすくなる。

また、ストレッチやヒーリング音楽なども眠気を誘発できることがある。たとえば、本来は眠いのに夜中に起きていることで「眠気に気づいていない」状態の場合はツボ押しなどで急に眠くなることもある。

ただし、「眠りたいのに眠くない・寝つけない」場合は、ツボ押しやストレッチをするだけで睡眠を改善させることは難しい。

夜に眠くなるためには昼間にかかる自律神経の負担を減らすことが大事です。休憩せずに仕事を続けていると交感神経の活動が過度にたかぶってしまいます。

ツボ押しやストレッチは休憩中におこなうと、この過度な負担を軽減することに役立ちます。

2.夜になってもなかなか眠れない原因は?

質の良い睡眠がとれているかを確認するには「寝る前にあくびが出るほどの眠気があるか」が1つの基準となる。夜になっても眠気が訪れない場合は、睡眠の質が低下している可能性がある。

現代の生活環境で多い、睡眠の質が低下する要因として「体内リズムの乱れ」があげられる。

体内リズムの乱れは、特定の行動が原因というよりはマイナスの行動の積み重ねで起こることが多いため、眠りを妨げる要因をなるべく取り除くという考えが重要。

【眠りを妨げる要因】

-

・休憩をとらずに作業し続ける

-

・夜に明るい環境で過ごす

-

・夜に42℃以上の熱いお湯に浸かる

-

・寝る前にテンションが上がる映画を見たり音楽を聴いたりする

-

・夜遅くに食事をする

-

・日中にほとんど身体を動かさない

-

・朝に太陽の光を浴びない など

日中に休憩もとらずにずっと仕事をしていると、夜になっても交感神経の活動が高いままで、リラックスモードに切り替わらないので、軽い散歩やストレッチなどの休憩をこまめに取るようにしよう。

また、夜に眠気を誘発するには、夕方以降は暖色系の照明や間接照明を使用して、強い光を浴びないようにするなど、環境を整えることが大事。

3.自然と眠くなるための生活習慣の改善方法

生活習慣の改善は、無理に毎日続けようとすると負担が大きいので、まずは週の半分以上実施することを目標に取り組んでみよう。

下記の習慣を1週間のうちに4日以上実施することができれば、自然と全体のリズムも整ってくる。

-

・朝に太陽の光を浴びる

-

・起床時間を固定する

-

・人との関わりや共同作業の機会を増やす

-

・日中に仮眠をとる場合はタイミングが重要

-

・夕方に軽い運動をする

-

・食事のリズムを整える

-

・ナイトルーティンを取り入れる

-

・就寝の1時間30分~2時間前にゆっくり湯船に浸かる

朝に太陽の光を浴びる

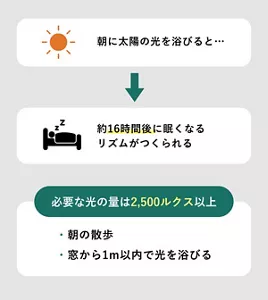

朝に太陽の光を浴びると、成人では約16時間後に眠くなるリズムがつくられる。

必要な光の量は2,500ルクス以上。散歩の習慣がある人は散歩でもいいし、室内でも窓から1m以内の明るいところで5~10分ほど光を浴びるだけでも夜に眠くなりやすい。

一方、朝に光を浴びていないとメラトニンの分泌が減らず、夜になっても眠くならなくなってしまう。

起床時間を固定する

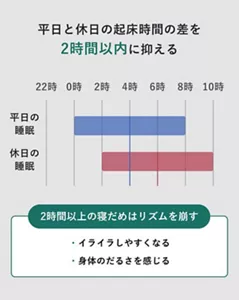

睡眠のリズムを保つには、平日と休日の起床時間の差を2時間以内に抑えることが大切。2時間以上寝だめをするとリズムが崩れて、たくさん寝たはずなのに、イライラしやすくなったり身体のだるさを感じたりする。

休日になかなか起きられない場合は、一度目覚めたあと、その場に座ったまま二度寝をするようにしよう。

脳の覚醒度(目覚めている度合)は重力の方法に強い影響を受けるため、頭を起こして重力の方向を変えることで、二度寝したとしても30分程度でスムーズに目覚めることができる。さらに窓際の1m以内で二度寝することで、メラトニンのリズムも整えられる。

人との関わりや共同作業の機会を増やす

睡眠のリズムをつくるには、副交感神経繊維の一部である「腹側迷走神経(ふくそくめいそうしんけい)系」がしっかりと活動していることが大切。

腹側迷走神経系には、交感神経の活動が活発になり過ぎるのを抑制する働きがあり、夜の自然な眠気の誘発にも大きく関わることがある。

腹側迷走神経系の活動は「社会的なつながり」や「人から必要とされている感覚」が強いほど高まることがわかっている。

【腹側迷走神経系の活動を高めるには】

-

・安心感・信頼感の持てる人と関わる

-

・共同作業に取り組む

-

・気の合う人とのコミュニケーションを増やす

-

・誰かの役に立っていることを感じられる経験を増やす

日中に仮眠をとる場合はタイミングが重要

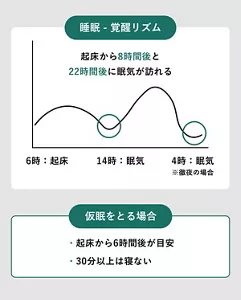

脳はその働きを維持するために1日に2回、起床から8時間後と22時間後に、大脳を積極的に眠らせるシステムが働くようにできている。たとえば、朝6時に起床する場合、14時ごろと明け方の4時ごろ(徹夜をしている場合)に急な眠気が訪れる。

起床から8時間後の眠気のピークが過ぎると、生体リズムは徐々に覚醒に向かうため、眠気は通り過ぎていく。しかし、このタイミングで眠ってしまうと覚醒のリズムをつぶしてしまう。

本来の睡眠と覚醒のリズムを維持するには、まだ眠くないタイミング(起床から6時間後が目安)で30分以内の仮眠をとるようにしよう。仮眠をとる時間がない人は、1分程度目を閉じるだけでもスッキリした感覚を得ることができる。

また、眠くなるタイミングを知っておくことで、「その時間帯に重要な商談を入れない」「お昼に仮眠を取って午後からの作業に備える」など、計画的に行動することができる。

夕方に軽い運動をする

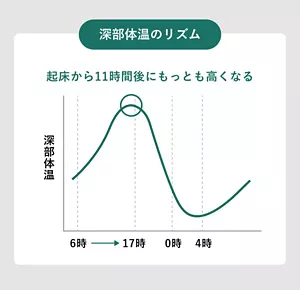

人間の深部体温は、起床から11時間後あたりをピークに、そこから徐々に低下していく。このタイミングで運動をして深部体温を高めておくことで、下がり幅が大きくなり、眠気を促進することができる。

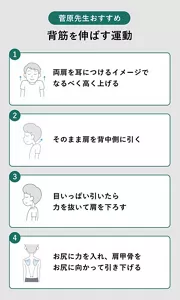

深部体温を上げるのには、激しい運動をしなくても大丈夫。姿勢を維持するのに重要な肩甲骨の周りを動かしたり、お尻周りの筋肉を鍛えられるスクワットを10回、最低週に4日は取り組んでみよう。

出典:あなたの人生を変える睡眠の法則2.0

普段からお尻を締めて歩いたり階段を上ったりするだけでも、効果的に深部体温を上げることができる。

また、リモートワークの場合は、スタンディングデスクも効果的。立ちながら作業をすることで自然とお尻の筋肉を使うことができる。

とくに年齢を重ねるほど深部体温の波がゆるやかになり、夜に眠りづらくなるので、日中の活動量を増やしたり夕方に運動するなど、意識的に深部体温を上げることが重要になる。

朝の深部体温が低い状態で激しい運動をすると、急激に心拍数が上がることで大きな負担がかかってしまいます。

深部体温が低い時間帯に運動をする場合は、最初に温かい飲み物を飲んでから運動をすると、負担を軽減できます。

食事のリズムを整える

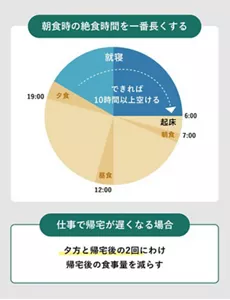

食事の内容だけでなく、タイミングにも気をつけることが大切。たとえば、朝食を摂っていると朝型にリズムが移行しやすい。ただし、ただ食べればよいというわけではなく、朝食時の絶食時間(前日の夕食~次の日の朝食までの時間)を一番長くする必要がある。

できれば10時間以上は間隔を空けるのが望ましいので、できるだけ夕食を早めに済ませるようにしよう。

仕事で帰宅が遅くなる場合は、夕方と帰宅後の2回にわけ、帰宅後はできるだけ消化のよいものを食べるなど、帰宅後の食事量を減らすようにしよう。

ナイトルーティンを取り入れる

ナイトルーティンは、何をするかよりも「新しい刺激を入れないためにできるだけ夜の行動を固定する」という考え方が大切。人間は「初めての刺激」に反応して、脳を覚醒させるノルアドレナリンが分泌される。

逆に毎晩同じ行動を繰り返すことで、脳が「眠りに入るための行動」と認識するようになり、自然な眠気を誘発することができる。

ただし、毎日完璧を目指そうとすると、うまくいかなかったときに焦りやストレスを感じてしまうので、「できない日は仕方ない」という心の余裕を持っておくことが大切。

眠りに入るための体をつくることが目的であり、ナイトルーティーンはそのための手段(ナイトルーティンを目的化しない)であると意識することが大切。

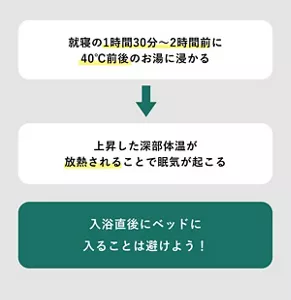

就寝の1時間30分~2時間前にゆっくり湯船に浸かる

入浴で睡眠の質が上がる理由は「深部体温のリズム」に反動がつくから。一般的に、夕方から就寝にかけて深部体温は下がる。入浴によって深部体温を上げることで、その反動によって深部体温が急激に下がる。この急激な深部体温の低下が、強い眠気と深い睡眠をもたらす。

入浴のポイントは、40℃前後のお湯に10~15分ほど浸かること。深部体温が上昇し、入浴後には頭頂部や足の裏から放熱が起こり、1時間30分~2時間くらいで深部体温が下がる。

ただし、ピーク時(起床から約11時間後)の深部体温が低いと、入浴をしても深部体温の急激な変化を引き起こすことができない。そのため、日中にしっかりと身体を動かし、深部体温が上昇しやすいリズムをつくっていくことが大切。

24時に寝る場合は、22時~22時30分くらいにお風呂に入るのが目安となりますが、必ず24時に眠らなければならないわけではありません。

人によって放熱のスピードが違うので、入浴直後にベッドに入ることだけ避けてもらえれば、眠気が訪れたタイミングで寝ても大丈夫です。

4.自然に眠くなるには「炭酸浴」がおすすめ!

炭酸浴をすると、お湯に溶けた炭酸ガスが皮膚から吸収され、血管が拡張する。その結果、血流が活発になり、身体のすみずみまで血液がめぐることで体温の上昇と放熱の促進が起こる。

この放熱によって深部体温が急激に下がり、自然な眠気と深い睡眠が誘発される。逆に放熱が促進されないと「時間認知が歪み、寝つきまでの時間を長く感じるようになる」という研究結果も報告されている。

また、血のめぐりがよくなることで疲労物質の排出も促進されるため、疲労回復効果も高まる。より炭酸の効果を感じるには入浴の直前に炭酸入浴剤を入れて、溶かし切ってから10分以上浸かるのがおすすめ。

肩までしっかり浸かる「全身浴」をすることで、皮膚とお湯の接触面積が増え、より多くの炭酸ガスが身体に吸収されやすくなる。

5.それでも眠れない場合は?

睡眠のリズムを整えるために生活習慣の改善をがんばっていても、眠れない日は必ずある。

そんなときに一番気をつけたいのは「眠りによい行動をしなければならないと自分を追い込む」こと。

また、15分以上寝つけない場合は、思い切ってベッドを出てしまい、眠くなってきたらベッドに戻るようにしよう。眠れないのにベッドの中で考えごとをしたり、スマホを触ったりしていると、脳が「ベッド=睡眠」と認識できなくなってしまう。

眠れなくて考えごとをしてしまうときに試してほしいのが以下の2つ。

-

・考え事をノートに書き出す

-

・眼球運動を意図的に止める

考え事をノートに書き出す

頭の中で考えていることをそのままにしておくと、脳がそのことを覚えておくのに多くのエネルギーを消費するため、入眠にも悪影響を及ぼす。

まずは頭に浮かんだことをノートに書き出して、頭の中を整理することが重要。きれいにまとめる必要はなく、とにかく浮かんできたことを書き出していくと、自然と考えが浮かんでこなくなり、神経を落ち着かせることができる。

眼球運動を意図的に止める

脳のネットワークと眼球の動きには密接な関わりがあり、眼球運動を止めると、考え事をする脳のネットワークの働きを抑えることができる。

- まっすぐ前を見る

- 顔を動かさずに、目を右端か左端にピタッと寄せる

- そのまま10秒間固定する

- 10秒経ったら目線を戻す

これだけで、さっきまで考えごとをしていたのを止めることができる。眠れないときだけでなく、嫌なことを思い出したときなどにも試してみよう。

- ヘルスケアナビTOP

- 症状ケア

- 眠くなる方法ってある?夜に眠れないときの対処法や炭酸浴がもたらす睡眠への意外な効果