- ヘルスケアナビTOP

- 症状ケア

- 血流を良くする方法は「身体を温める」こと?血流が悪いと出る症状や得られる効果も紹介

血流を良くする方法は「身体を温める」こと?血流が悪いと出る症状や得られる効果も紹介

この記事の監修者

花王株式会社

三代 亜沙美さん

花王株式会社入社後、香料素材合成の基盤研究を経て商品開発研究に従事。現在はヘルスケア製品開発と、血流・睡眠・恒常性など心身領域に関する基礎研究を通じ、製品化と科学的エビデンス構築を行う。

1.そもそも血流とは?

-

・血液の重要な役割

-

・血流が良い状態と悪い状態の違い

血液の重要な役割

血液は心臓から送り出され、身体のすみずみまで酸素や栄養分を届ける大切な役目をもつ。

同時に、二酸化炭素や老廃物を集めて身体の外に排出し、細胞が元気にはたらける環境を守っている。

さらに血液は熱も運んでいて、暑いときには熱を逃がし、寒いときには熱をためて、私たちがさまざまな環境で過ごせるように体温調節をしてくれている。

そして、免疫細胞を運んで病気から身体を守る役割ももち、私たちの健康を支える土台となっている。

血液は、動脈・静脈・毛細血管を通じて全身をめぐっています。その長さはおよそ10万キロメートル、地球を2周半も回るほどの長さです。普段意識することは少ないですが、この大きな血流のネットワークが、私たちの生活を支えているのです。

血流が良い状態と悪い状態の違い

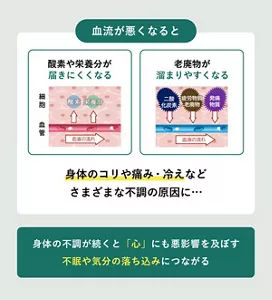

血流が安定しているときは、酸素や栄養分が身体のすみずみまで届き、老廃物も身体の外に出ていく。免疫のはたらきや体温調整もスムーズで、とくに意識しなくても自然と健康が保たれている状態。

一方で血流が悪くなると、酸素や栄養分が届きにくくなり、老廃物も溜まりやすくなる。その結果、肩こりや腰痛・疲れ・冷えなどの不調がでて、長引けば慢性的な悩みにつながり、生活の質(QOL)も下がってしまう。

さらに、身体の不調が続くと心にも影響し、不眠や気分の落ち込みなどの原因になることも。身体の不調と心の不調が重なる悪循環となり、生活全体に影響する。

とくに、血流の良さ・悪さは自覚しにくいため、気付かぬうちに不調がひどくなってしまわないよう、毎日のケアが大切。

2.血流が悪くなる理由

血流が悪くなる原因は、普段の生活のなかにたくさん潜んでいる。

■ ふくらはぎのポンプ機能が低下する

-

・運動不足

-

・ふくらはぎの筋力の低下

-

・長時間の同じ姿勢(デスクワークなど)

■ 血管が収縮する

-

・交感神経の活動が優位な状態(ストレスが多いとき、緊張状態)

-

・寒さや冷え

-

・タバコやお酒の過剰摂取

■ 血液がドロドロになる

-

・水分不足

-

・脂肪分や糖分の多い食事

■ 血管が圧迫される

-

・衣服の締め付け

-

・猫背(悪い姿勢)

■ 血管の弾力性が低下する

-

・加齢

たとえば、運動不足や長時間の同じ姿勢。とくに「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎは、筋肉の動きで血液を心臓に戻すポンプのような役割を持つ。この部分が動かないと、下半身に血液がたまりやすくなり、血めぐりが悪くなる。

また、ストレスといった心の影響も無視できない。強いストレスを感じると、「交感神経」がはたらき、身体が緊張状態となる。その結果、血管が縮み、血流が悪くなる。寒さや冷え、タバコやお酒のとりすぎも血管を縮めてしまい、血めぐりに悪影響を与える。

水分不足や脂っこい食事も血流循環をさまたげる要因で、血液がドロドロになり、流れが悪くなってしまう。さらに、きつい服の締め付けや猫背といった日常生活におけるちょっとしたことも、血管を圧迫して血流を悪くする原因となる。

3.血流が悪いときに出る症状

血流が悪いと出る症状はいくつかあるが、代表的なものとして以下のようなものがある。

-

・手足の冷え

-

・首や肩こり、腰痛

-

・眼精疲労

-

・月経痛

-

・免疫力の低下

-

・肌トラブル

手足の冷え

人の身体は、体内で熱をつくる「熱産生」と熱を逃がす「熱放散」のバランスで体温を調節している。寒いところにいると、身体を温めるために「熱産生」が活発化される。その際、血液は内臓などがある中心部に集まり、末端にある手足の血管は収縮してしまう。

その結果、手や足の先が冷えてしまうことがある。

首や肩こり・腰痛

首・肩・腰は、日常的に大きな負担がかかりやすい場所で、筋肉がずっと緊張している状態。筋肉が緊張すると、疲労の元となる物質が発生し、さらに緊張によって血管が縮んでしまう。

血流が良いときはたまった疲労物質を回収し、身体の外に排出してくれるが、血流が悪い場合、回収や排出がうまくいかず、疲労物質がたまったままになってしまう。

疲労物質がたまったままになることで、こりや痛みの症状につながる。

眼精疲労

人間の目は本来、遠くを見ているときが自然な状態。そのため、スマートフォンやパソコンの画面など、近くのものを長く見続けると、目の周りの筋肉が緊張して疲労物質がたまってしまう。

血流が悪いと、この疲労物質がうまく回収・排出されず、眼精疲労の症状につながる。

月経痛

月経の際には、「プロスタグランジン」という物質が分泌される。この物質には、子宮を収縮させることで、経血を押し出すはたらきがあり、この収縮が月経痛につながるとされている。

もともと血流が悪い状態の場合は、さらに収縮が強くなり、月経痛もひどくなる。

免疫力の低下

血液は、酸素や栄養分だけでなく、体内に入ってきた細菌やウイルスと戦って身体を守る役割も持っている。血流が悪いと、体内にウイルスが入ってきたときに、すばやく免疫細胞が届かなかったり、免疫細胞の数が揃わなかったりして、風邪や病気になりやすくなる。

免疫力が落ちると、身体の回復も遅れ、感染症のリスクも高まる。

肌トラブル

肌は古い細胞が新しい細胞に生まれ変わる「ターンオーバー」という仕組みを持つ。このとき必要となるのが、十分な酸素と栄養分。

血流が悪いと、酸素と栄養分の供給が足りなくなり、ターンオーバーが乱れてしまう。その結果、シミやシワ・乾燥・吹き出物といった肌トラブルが起きやすくなる。

4.血流を良くすることで得られる効果

■冷え症の改善

熱が身体のすみずみまで届き、末端の冷えやすい手足も温かくなる

■ 肩こりや腰痛、眼精疲労の緩和

疲労物質が回収・排出されやすくなり、肩や腰のこりや痛み、目の疲れがやわらぐ

■ 月経痛の緩和

血管の収縮がやわらぐことで、月経痛の軽減につながる

■ 免疫力の向上

免疫細胞がすばやく届きやすくなり、風邪や感染症の予防、身体の回復力アップにつながる

■ 美肌効果

酸素や栄養分が肌のすみずみに届くようになるとターンオーバーが整い、肌トラブルが防げる

血流が良くなると、酸素や栄養分、熱が身体のすみずみまで届き、冷えの改善につながる。さらに、肩こりや腰痛、眼精疲労、月経痛といった不調もやわらぎやすくなる。

免疫細胞もスムーズにはたらくようになり、風邪や感染症の予防、身体の回復力を向上させる効果も。また、酸素と栄養分が肌に行き届くことで、美肌効果も期待できる。

5.血流を良くする鍵は「身体を温める」こと?

血流循環を促進するためには、「身体を温める」ことが効果的。その理由を詳しく解説する。

-

・蒸気温熱で温める

-

・血めぐりを良くするには副交感神経の活動を優位にすることが大切

蒸気温熱で温める

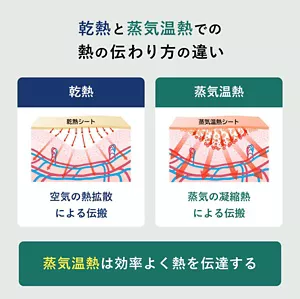

温め方には、乾熱と蒸気温熱の2つがある。

-

・乾熱…使い捨てカイロや電気毛布など、空気を介して伝わる乾いた熱

-

・蒸気温熱…蒸しタオルや蒸気の出るシートなど、水蒸気を使った湿った熱

乾熱は表面を主に温めるのに対し、蒸気温熱は熱が深くまで届きやすく、血流改善の効果が高い。蒸気が肌に触れて水に変わるときに熱(凝縮熱)が生じるため、蒸気のない乾熱に比べ、広く深い範囲までしっかり温めることができる。

血めぐりを良くするには副交感神経の活動を優位にすることが大切

交感神経の活動が優位になりすぎたり、優位な状態が長く続きすぎると血管が収縮し、血めぐりが悪くなってしまう。身体を温めると、「副交感神経」が働いてリラックスモードに切り替わり、血管が広がって血めぐりがスムーズになる。

身体を温めることで、温めた部位の血管が広がる「直接的な作用」と、身体がリラックスし、副交感神経の活動が優位になることで末梢の血管がゆるむ「間接的な作用」の両方が期待できる。

身体を温める方法として、湯船入浴で全身を温めるだけでなく、目もと・首もとなど、気になる場所を部分的に温めるのも効果的。

とくに目もとは、スマホやパソコンを使う時間の長い現代の生活で、疲労がたまりやすい部位。目もとを温めると眼精疲労の軽減につながるだけでなく、気持ちよさからリラックス効果が生まれ、副交感神経の活動が優位になる。さらに視界が遮られることで、情報の大部分を占める「目からの刺激(約8割)」が減り、心身ともに落ち着きやすい。

また、身体を温めて「気持ちいい」と感じると副交感神経の活動が優位になり、血管がゆるむ。花王の研究を通じて明らかになったこととして、蒸気の出るシートで目もとを温めたところ、目の周りの血流が改善されただけでなく、心地よさによって末梢の血流まで良くなり、直接温めていない手足の先の温度まで上昇したという結果がある。

6.血流を良くするためのその他の実践方法

-

・生活習慣を見直す

-

・適度な運動をする

-

・マッサージをする

-

・リラックスする

-

・40℃前後のお湯で湯船入浴する

生活習慣を見直す

血流を良くする基本は、生活習慣を整えること。食生活の乱れや睡眠不足、タバコやお酒のとりすぎは、血管を縮めたり血液をドロドロにしたりと、血流をさまたげる原因になる。

栄養バランスの良い食事、十分な睡眠、そして過度なタバコやお酒を控え、健康的な生活習慣を意識することが血流循環を促進するための第一歩。

適度な運動をする

ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、下半身の血液を心臓に戻す大切なポンプの役目を果たしている。運動不足や加齢で筋肉が弱ると、このポンプの力も落ちて血流が滞りやすくなる。

ウォーキングや軽いストレッチ、階段を使うなど、無理のない運動を習慣にすると血流が改善する。

マッサージをする

筋肉が緊張している状態だと疲労物質が発生する。この疲労物質がたまったままになると、こりや痛みを感じやすい。

筋肉が緊張すると血管を縮めてしまうため、血めぐりが悪くなってしまう。マッサージで筋肉をほぐすと血管が開き、疲労物質などの老廃物が流れやすくなるため、こりや痛みの改善に効果的。

リラックスする

ストレスを感じると、交感神経活動が優位になり、血管が縮んでしまう。深呼吸や瞑想、ゆったりとした音楽を聴くなど、自分がリラックスできる時間を持つことで副交感神経の活動が優位になって、血管がゆるみ、血めぐりが良くなる。

本来、人の身体は夜になると、副交感神経の活動が優位な状態(リラックスモード)に切り替わるはずだが、現代はスマートフォンやSNSの使用などで、交感神経が刺激され続け、緊張状態が続きやすい傾向にある。

40℃前後のお湯で湯船入浴する

全身を効率よく温める手軽な方法として、湯船入浴がおすすめ。40℃前後のお湯に10〜15分浸かることで、全身がじんわりと温まり、血管が広がる。

炭酸入浴剤を入れると、さらに身体が温まりやすく、血流が良くなるので、肩こりや腰痛、冷えの改善にも効果が期待できる。

42℃以上の熱すぎるお湯は、交感神経活動を刺激してしまうため注意が必要です。副交感神経の活動が優位になり、身体をリラックスモードに切り替えやすい、40℃前後の温度で入浴するようにしましょう。

7.血流を良くする方法に関するQ&A

血流を良くする効果が実感できるまでの期間は?

A.効果を感じるまでの早さは個人差があり、一概にはいえない。

血流改善の効果を実感するまでの期間は個人差が大きく、体質や症状、生活習慣によって異なります。毎日のケアを継続することが大切です。

- ヘルスケアナビTOP

- 症状ケア

- 血流を良くする方法は「身体を温める」こと?血流が悪いと出る症状や得られる効果も紹介